近赤外分光法に学ぶ「科学」・「技術」の相関相乗効果と科学技術イノベーション

鹿児島県大隈加工技術研究センター

所長 岩元睦夫

■科学技術政策の大転換

大学や研究機関など学界はもちろん、産業界においても科学技術に関係しているであろう多くの本誌の読者は、我が国の科学技術政策の中枢を担うため、「重要政策に関する会議」のひとつとして内閣府に総合科学技術・イノベーション会議が設けられていることは知ってはいても、会議の議長が内閣総理大臣であることや、各省庁より一段高い立場から科学技術・イノベーション政策の企画立案及び総合調整等を行うとされる活動が具体的に何なのか、さらには平成13年1月の設立時には総合科学技術会議と呼ばれていたものが、平成26年5月に新たな名称としてイノベーションが付加された背景に何があったのか等の細部に通じている人は少ないと思われる。

その総合科学技術・イノベーション会議が行う科学技術に関する総合的・基本的な調査審議との関連で、科学技術基本計画の策定がある。この基本計画は、平成7年に制定された「科学技術基本法」の規定に則り、平成8年3月の第1期科学技術基本計画以来、5年ごとに総合科学技術会議において策定されてきた。平成28年1月22日に閣議決定された第5期科学技術基本計画は、総合科学技術・イノベーション会議として初めての基本計画である。

その最大の特徴は、国内外で顕在化している社会経済上の課題に先手を打って対応し、研究開発から社会実装までの取組を一体的に推進するため、①持続的な成長と地域社会の自律的発展、②国及び国民の安全・安心の確保と豊かで質の高い生活の実現、③地球規模課題への対応と世界の発展への貢献といった3つの目標ごとに、全体で13の重要政策課題を設定し、それぞれの課題解決に向けた取組を進めるという、いわゆる「課題解決型」の研究開発の重要性が一貫して強調されていることにある。

もっとも、「課題解決型」の重要性についての指摘は、民主党政権下の平成23年8月に公表された第4期科学技術基本計画において初めてなされた。5年ごとに新たに策定される基本計画は、それまでの計画の期限が終わる年度末までに閣議決定されるならわしから、第4期基本計画は平成23年3月末までに策定される予定であった。しかし、平成23年3月11日に発生した東日本大震災への対応から内容の再検討を要したため、グリーンイノベーションとライフイノベーションを柱とする第4期科学技術基本計画が最終的に閣議決定されたのは平成23年8月19日であった。ちなみに、平成22年12月に公表されていた第4期科学技術基本計画(案)では、エネルギー供給の安定化と低炭素化社会の実現を目指すグリーンイノベーションとの関連から原子力発電の利用拡大が盛られていた。しかし、再検討後は、東京電力福島第一原子力発電所の事故の検証を踏まえるとともに、今後の我が国のエネルギー政策や原子力政策の方向性を見据えつつ実施すると後退した内容に修文された。

話題を第5期科学技術基本計画に戻すと、第4期基本計画に引き続き「課題解決型」研究開発がより強調された内容となった。特に、第2章「未来の産業創造と社会変革に向けた新たな価値創造の取組」では、①自ら大きな変化を起こし大変革時代を先導し非連続的なイノベーションに向けた研究開発、②新しい価値やサービスが次々と創出される「超スマート社会」の実現を世界に先駆けて実現するための仕組み造りの重要性が指摘された。

また、そのためには、①既存の慣習やパラダイムにとらわれることなく、社会変革の源泉となる知識や技術のフロンティアに挑戦し社会実装を追究する研究者や効果的なプロジェクトの運営管理を実施できる人材の育成・確保、②超スマート社会サービスプラットフォームの構築に向けた産学官・関係府省の連携体制の強化、③「超スマート社会」における我が国の優位性確保のための競争力向上と基盤技術の戦略的強化の重要性が指摘された。

■「超スマート社会」のための「基盤戦略技術」

第5期科学技術基本計画では、サイバー空間とフィジカル空間(現実社会)が高度に融合した「超スマート社会」を世界に先駆けて実現するため、幅広い分野での新産業創出に直結する波及効果の大きい汎用型キーテクノロジーを「基盤戦略技術」として位置付け、その実現のためにはオープンイノベーションなど科学技術システム改革が必要なことが強調された。

具体的な「基盤戦略技術」として、①超スマート社会サービスプラットフォームを支える技術である、サイバーセキュリティ、IoT、ビッグデータ解析、AI、デバイスシステム、②新たな価値創出のコアとなる強みを有する基盤技術の強化に向けたロボット技術、センサ技術、バイオテクノロジー、素材・ナノテクノロジー、革新的計測・加工技術、光・量子技術が挙げられており、長期的視点から高い達成目標を設定し、これら技術力の強化を図るとされた。

ところで、第4期基本計画以来、科学技術基本計画において科学技術イノベーションに向けた戦略的取組の重要性が指摘された背景に、平成21年8月の経済產業省產業構造審議会產業技術分科会基本問題小委員会(木村孟委員長)の中間報告書「我が国のイノベーション力を強化する産業技術政策の在り方」~出口を見据えた競争と協調~での指摘がある。第4期科学技術基本計画の一年前に出された「報告書」には、基本計画の策定において科学技術政策の根本的改革を迫る意欲的な内容が盛られている。結果的に第4期科学技術基本計画は、「課題解決型」研究開発による科学技術イノベーションの重視など「報告書」の指摘に沿った内容となった。また「報告書」は、総合科学技術・イノベーション会議への改組に続き、米国やEUに比べて10年内外の遅れはあったものの「科学技術イノベーション総合戦略2014」(平成26年6月)が策定されるなど、モノづくり等の産業技術力の確保を重視する科学技術イノベーション政策への転換に端緒を拓くなど大きな影響を与えた。

■「科学」と「技術」の連関相乗効果

我が国において科学技術政策の在り方を論じるとき、「科学技術」に対する識者間における認識に大きな隔たりがあり、ひとつの方向に意見の集約が難しいきらいがある。端的に言えば、「科学技術基本法」が英語ではScience and Technology Basic Lawと称されるように、本来「科学技術」は「科学」と「技術」の意味であって、両者が車の両輪として連関し相乗効果を生むべき関係であるにもかかわらず、「科学的技術」といった意味合いで使われ、分科的・学理的解明に重点を置いた「科学」志向の基礎研究が重視される反面、総合的・工学的「技術」志向による産業技術化に向けた応用・開発研究への取組が弱いといった傾向がある。

そうした状況のもと、「第3期科学技術基本計画」までは「ライフサイエンス」、「ナノテク・材料」、「電気通信」、「環境」などの特定分野の基礎研究に対し重点的に研究資源が投入された。結果的に、研究論文数や特許件数等のプライマリーな業績面での成果はあがったものの、社会実装に向けた取組の遅れから科学技術イノベーションにつながらず、先進国において最低のTFP(全要素生産性)に甘んじている状況を招いたとの批判が上記「報告書」の根底にあった。

第4期基本計画の検討の過程において技術重視の流れが高まる中、予想されたことではあったが、日本学術会議など学界からは基礎研究軽視といった批判が起こった。こうした学界の反応に対して、前日本工学会長で元総合科学技術会議委員でもあった柘植綾夫氏は、そのギャップの解消には学界と産業界との相互理解が不可欠であり、そのためには社会と産業の求めるニーズに対して、自律的に学術と教育の一体的視座のもと、学界自らが社会・産業との橋渡し機能を強化すべきと提言している。

一方、システム工学者の石井威望氏は、著書「科学技術は人間をどう変えるか」(1984)の中で、「知識そのものを目的とする科学は消費的で、産業や経済に役立つことを使命とする技術は生産的である。また状況によっては、科学が理論的なものを、技術が生産現場の経験主義的なものを代表とすることもある。さらに科学と技術が相互に密接な関係をもちながら、同時に対立しあう側面を持っていると考え、このことが故に科学技術の突破口はしばしば新しい技術が既存の科学技術理論を乗り越えるかたちで切り開いてきたと言える」と主張している。

また、科学技術振興とイノベーション振興の両輪の重要性を長年提言してきた柘植氏は、科学の発展と絶えざるイノベーションの創出のためには、科学技術システム改革の重要性が指摘されてきたにもかかわらず、有言・無実行で終わった第3期科学技術基本計画から10年目、第5期科学技術基本計画で有言実行がなされるか否かが、持続可能な科学技術イノベーション立国を目ざす我が国にとっての正念場であると警鐘を鳴らしている。

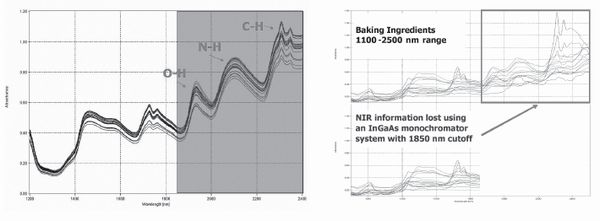

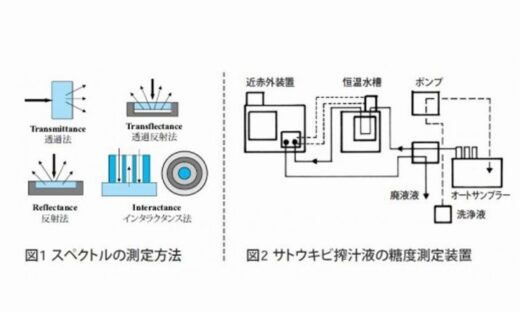

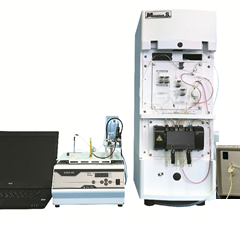

■NIR法と科学技術イノベーション

こうした科学技術政策、とりわけ科学技術イノベーション政策との関連で、本題の近赤外分光法(NIR法)に触れてみたい。筆者が米国農務省ベルツビル農業研究センターのNorrisのもとで近赤外分光法(NIR法)に出会って40年が過ぎた。NIR法は、1950年代の学術誌において、赤外分光法(IR法)との比較において利用価値の低い分光法というレッテルを貼られていた。そうした事実を知らない分光学に無縁のNorrisが故に、1970年当時、ケルダール法に代わる小麦タンパク質の迅速定量分析法の開発を目指す米国農務省のプロジェクトにおいて、NIR法による非破壊分析技術の開発を提案し、難題に果敢に挑戦できた。研究開発には固定概念にとらわれない独創性が重要であることを教える好例である。いわんや、当時ミニコンピュータの開発が進み、データ解析が実験室でリアルタイムで可能となったこともあるが、NIR法がケモメトリックスという新たな学問分野を創出したことは、柘植や石井らの主張にある「技術」と「科学」の連関の相乗効果の結果であり、そのことがNIR法の多方面での科学技術イノベーションの成功につながり、分光学の新たな発展にインパクトを与えた源泉であった。また、そうした状況を可能とした背景には、NIR法の実用化のためにはオープンイノベーションが必要なことを直感したNorrisが、早くから情報交換の場として国際的ネットワークの構築を呼びかけ、それに呼応した学際的境界領域の多くの専門家たちがNorrisのもとに集ったことがあった。

前述したように、利用価値が少ないとされたNIR法であったが、Norrisらの研究開発が起点となってあらゆる産業分野での利用が進むにつれ、「Rediscovery」(White,1964)、「Sleeping technique」(Wetzel,1983)といった興味ある表現での評価がなされた。また、80年代初期のNIR法の利用実態について、そのポテンシャルからして未だ「氷山の一角」(「Tip of iceberg」(Anon.,1984))といった評価がなされた。それから30年、NIR法の今日の現状を見ると隔世の思いがすると同時に、当時のNIR法に関する評価がまっとうであったことを改めて確認できる。

ところで、我が国の科学技術政策が大きな転換期を迎え、科学技術イノベーションに向けた取組の強化が求められるとき、多様な学際領域の「科学」の進展に深く関わるとともに、「科学」と「技術」の連関相乗効果による産業技術化の成果をもとに、社会経済に大きなインパクトを与えてきた実績を有するNIR法の発展過程からは多くの示唆を得ることができる。

第5期基本計画の中の「基盤戦略技術」のひとつに挙げられた革新的計測技術との関係で一例を示すと、近赤外スペクトルが水素結合の状態に敏感といった特徴を利用したバイオプロセスのモニタリング制御や医療用診断機器の開発等の分野での実用化に拍車がかかることが期待される。また、基本計画で指摘された社会実装に向けた研究開発マネジメントの専門家養成の視点からも、学際領域での「科学」と「技術」が連関し切れ目なく学べるNIR法は、大学や研究機関等における「課題解決型」教育のための絶好の教材である。

■今後への期待

1985年、日本食品工業学会((社)日本食品科学工学会)の主催による「非破壊計測シンポジウム」に始まったNIR法の分野横断型シンポジウムは、現在は「近赤外研究会」の主催のもとに毎年開催される「近赤外フォーラム」に引き継がれ、今年で33回目となる「フォーラム」は、オープンイノベーションのプラットフォームとしての役割を果たしている。

また、我が国のイニシアティブによって2006年に組織された「アジア近赤外コンソーシアム」の主催のもと隔年ごとに開催されている「アジア近赤外フォーラム」は、我が国をリーダーとするアジアが、米国、ヨーロッパとともにNIR法に関する研究開発の一翼を担う上で重要な役割を果たしている。

幸いにも、我が国では分光学の専門家の中にあって、NIR法を「科学」の対象としてとらえる研究者が少ないとされてきた課題も克服されつつある。これまでの「科学」と「技術」の連関相乗効果による科学技術イノベーションに対するNIR法の有する伝統と実績が、若い世代に引き継がれ、NIR法がより一層発展することを願ってやまない。